「土を通して農業や生態系のしくみを研究していてもオクラひとつうまく育てられない」という筆者のつぶやきに一気に心をつかまれて、難解な化学物質名にも化学式にもめげずに最後まで読んでしまう。

さらに科学者としての著者は、「土とは何なのか?」「なぜ生命や土を作ることができないのか?」という本質的な問いを曖昧なままにはしておけなかった。

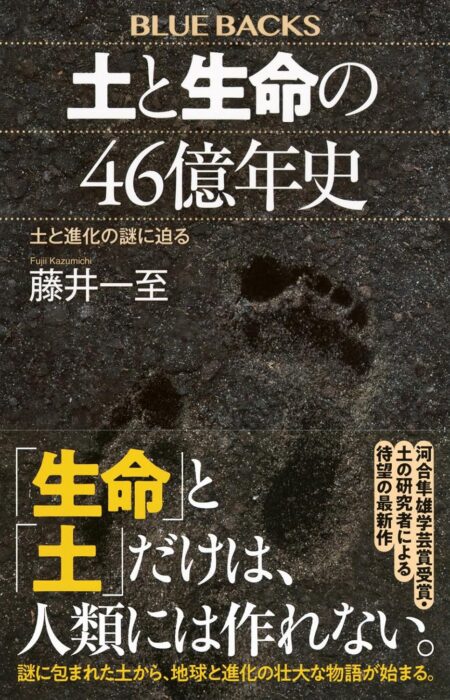

46億年の地球史を追体験し、豊かな土と生命、文明を生み出した”レシピ”をたどること。それこそが、スコップ片手に世界の土を探求する藤井一至さんの壮大な構想だ。

私たちは「土は生命の源」、「食べ物は生命」と簡単に口にするが、それらの関係は一筋縄ではない。そして、土と植物と人間の体がまったく同じ成分かというとそう単純なものでもない。むろん、土壌微生物と植物は巧妙に関わり合い、人間自身も食べ物を通じて腸内細菌が多様な栄養素を作り出し、生命を更新している。

その基盤には、46億年、動物が陸にあがってから5億年の地球史が横たわっており、私たちはその文脈から逃れることができない。

では、土とは何か?

岩が崩壊した砂や粘土と、生物遺体に由来する腐植の混合物だ。腐植は動植物や微生物に由来するのだから、生命が誕生しなければ腐植はうまれない。どうやら、粘土をつくる微粒子が長い旅の末に様々な環境に出会い、さらされることで、土と生命を生み出していくようだ。鉱物と有機物が混ざり合い「土」となる。

シャーレの上で1つの微生物を培養するようにはいかないのは、鉱物と植物・微生物との相互作用が土を作るから。これが、動物が陸にあがった5億年ほど前まで遡ってたどり着いた、「土とは何か?」「なぜ人類は基本的な素材(岩石)から、生命や土を作ることができないか?」の答えなのだ。

しかし、著者はここで終わらずにさらに土と人類の関係について考察を深めていく。もっとも私たちに縁が深い重要な点は、第6章からの農地へのアプローチである。人類の生命を養うために土が疲弊していくことは、45億年かけて営々と紡いできた物質循環を断ち切ってしまったのではないか、という疑念が消えない。

人口増加や食料危機、気候変動を前に暗い顔で無力感にさいなまれるのではなく、前向きに問題に取り組んでいくためのアイディアを共有したいという提案はとてもいい。

土に戻らないものは使わない。

家庭から出る生ごみは土に還す。

それだけでもいい。

人類が土作りに参加する方法は意外と身近なところにあるのかもしれない。この壮大な地球と生命の歴史物語も、台所目線で読み解くと、ぐっと身近に感じられるのだ。

土と生命の46億年史 土と進化の謎に迫る (ブルーバックス B 2278)

藤井 一至 著

出版社 : 講談社 (2024/12/26)

発売日 : 2024年12月26日

新書 : 272ページ

定価:1,320円

【目次】

第1章 すべては粘土から始まる

第2章 生命誕生と粘土

第3章 土を耕した植物の進化

第4章 土の進化と動物たちの上陸

第5章 土が人類を進化させた

第6章 文明の栄枯盛衰を決める土

第7章 土を作ることはできるのか

土と生命の46億年史 土と進化の謎に迫る

https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000404469