中南米のEM普及の拠点、EARTH大学のあるコスタリカのEM活用ケースの3回目です。

地域が動かす河川再生─住民が主役のEMプロジェクト

コスタリカ河川流域ナショナル同盟(The National Alliance of Rivers and Watersheds)は、市民水域監視委員会(OCAs)と連携し、地域住民が主体となってEM技術で川を守る活動を進めてきました。私たちのパートナーであるBIONOVATIONも協力し、全国規模で水質浄化を広げています。本レポートは、そのうち2024年の成果をまとめたものです。

川を苦しめる“3つの汚れ”

当時の川の汚れの正体は大きく三つ。

- 未処理の排水が流入しつづけ、水質の悪化が慢性化。

- 農業由来の有害化学物質(クロロタロニル)が湧水から検出され、生態系と人の健康へのリスクが顕在化。

- 有機廃棄物と未処理の下水が悪臭と濁りを生み、水生生物に過度の負荷を与える状況。

結果として“におい・にごり・生きものの減少”という形で危機を抱えていました。

住民が“つくって、投げて、学ぶ” 、EMの使い方

課題が見えたら、行動に移す。コスタリカでは「できることを積み重ねる」方式で、現場の負担にならないアクションを並走させました。要は、汚れを抑えつつ、川の“自己回復力”を取り戻す土台づくりです。

- EM団子フェスティバル

複数のOCAsが地域イベントを開催。数千個のEM団子(元気ボール)を手づくりし、べべでロ川(リオ・ベベデロ)、サンペドロ川(リオ・サンペドロ)、アグアカリエンテ川(リオ・アグアカリエンテ)などで一斉投入。

ねらいは、汚染の抑制、水質改善、水生生態系の回復です。このイベントは、地域住民の積極的な協力を経て、大きな成功を収めることができました。

- 環境教育のワークショップ

子どもから大人までを対象に、生物多様性の見方、水生生物の観察、川の“健康診断”の仕方を学ぶプログラムを実施。自分の川の状態を“自分の目で測る”力を学び、これをきっかけに自然環境に対する意識を育みました。

- 植樹で源流を守る

学校・自治体・民間団体と協力し、河岸に在来樹木を数千本植樹。川辺の保全と生息地の再生を、地域ぐるみで進めました。

データと体験から見え始めた変化

現場での体感と測定データの両輪で、川の変化が“見える化”し始めています——以下の3つが、その手応えを支える柱です。

- 水質と生きものの関係を“いっしょに”調べる

生物学者と子どもたちが水生生物を採取し、EM団子ワークショップの場で汚染レベルを評価。鳥類の分布と河川汚染の関係を探る研究も行われています。

- “汚れを止める”ことから

下水・家庭排水がいまも一部で直接流入しているため、EMの投入だけでなく、発生源での汚染削減を促す啓発を強化。環境への意識を高める目的でワークショップにも力を入れています。

- 公共も民間も—広がる受け止め

EM団子は生物浄化の一手法として、公共部門・民間部門の双方で受け入れが広がっています。イベントが“地域の連帯”を可視化し、次の取り組みへ弾みをつけています。

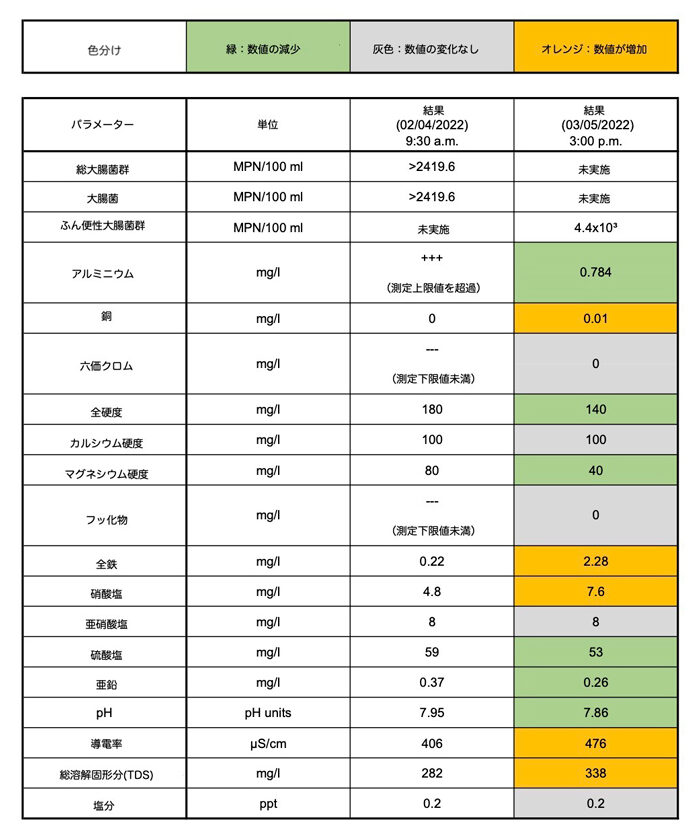

以下の表はサポテ川の結果をまとめたものです。

“川をよくする力”は、地域の中にある

EMを使った川の再生は、EM活性液やEM団子の投入だけでは完結しません。

学ぶこと(教育)・減らすこと(発生源対策)・育てること(植樹と生息地の回復)がそろって、はじめて川は息を吹き返します。

コスタリカの試みは、技術を“地域の手に戻す”ことで、持続可能な水資源管理に向けた確かな一歩を刻み続けています。

(出典:「コスタリカにおけるコミュニティ主導のEM活動による河川再生|EM GROUP JAPAN」)

>導入事例の詳細はこちら(EMROサイト)

ひが・てるお/1941年沖縄県生まれ。EMの開発者。琉球大学名誉教授。国際EM技術センター長。アジア・太平洋自然農業ネットワーク会長、<公財>自然農法国際研究開発センター評議員、<公財>日本花の会評議員、NPO法人地球環境・共生ネットワーク理事長、農水省・国土交通省提唱「全国花のまちづくりコンクール」審査委員長<平成3年~平成28年>。著書に「新・地球を救う大変革」「地球を救う大変革①②③」「甦る未来」<サンマーク出版>、「EM医学革命」「新世紀EM環境革命」<綜合ユニコム>、「微生物の農業利用と環境保全」<農文協>、「愛と微生物のすべて」<ヒカルランド>、「シントロピーの法則」<地球環境共生ネットワーク>など。2019年8月に最新刊「日本の真髄」<文芸アカデミー>を上梓。2022年、春の勲章・褒章において、瑞宝中綬章を受章。

>>