EARTH大学の卒業生が、EMを使って最初に事業化し大成功を納めたのがエクアドルです。

以下は、エクアドルのEM普及状況です。

目次

危機からの再生──EMが支えたエクアドルのエビ産業

1999年、エクアドルのエビ産業を直撃した「ホワイトスポット病(白斑病/WSD)」は、国全体のエビ生産量の約半分を壊滅させました。この危機を乗り越える手段としてEMが活用され、多くのエビ養殖業者たちが再生への一歩を踏み出すことができました。

ラテンアメリカにおけるEMの水産分野への活用は、エクアドルとコロンビアから始まりました。1997年には、アース大学の卒業生たちがEMの普及を目指して「AGEARTH Ecuador」を設立し、現在では月間5,000L規模でEM・1™を製造しています。

エクアドルは世界第6位、中南米最大のエビ生産国であり、その中心となるグアヤキル市周辺の沿岸部では、豊かなマングローブと森林に囲まれたデルタ地帯を活かした養殖が盛んです。

EMが救った水産業

EMの導入は、1999年のWSD(ホワイトスポット病 / 白斑病)大流行時に本格化しました。抗生物質に関する国際規制が強まる中で、EM活性液(AEM)が病害対策の切り札として注目され、実際に効果を上げることで危機を乗り越えました。

養殖池では、酸素供給装置のない嫌気的条件下で稚エビが飼育されるため、水質管理が極めて重要です。加えて、稚エビや幼生の健康管理が全体の収穫量を左右します。

近年では、EMS(早期死亡症候群)と呼ばれるビブリオ菌による新たな疾病が世界中の養殖業者を悩ませています。従来の化学薬品では十分な対策とならず、エクアドルでもEMを活用した予防的アプローチの重要性が高まっています。

Texcumar社の取り組み

Texcumar社は年間約1億匹の稚エビを生産する企業で、成エビから採卵し、20〜25日かけて稚エビを育成し出荷しています。飼育過程では植物性・動物性プランクトン、配合飼料を与えていますが、大量飼育のため池内には餌の残渣や脱皮殻、排泄物などが堆積し、アンモニア濃度が上昇しやすくなります。

これを抑制するため、EM活性液を毎日投入。水質は安定し、エビの健康も良好に保たれています。Texcumar社の担当者は「EMなしでアンモニア臭を抑えるのは不可能だった」と語っています。

自然と共生する養殖環境

エクアドルの養殖場は、マングローブの自然地形を活かした生産体系をとっており、東南アジアに比べて低密度で稚エビを育てるのが特徴です。

エクアドルの養殖場は、マングローブの自然地形を活かした生産体系をとっており、東南アジアに比べて低密度で稚エビを育てるのが特徴です。

養殖池は7〜10haの広さで、以下のサイクルで水管理を行っています。

マングローブから水を引き、ため池で貯水。

高低差を利用して養殖池へ流入。

収穫後、使用済みの水をマングローブへ戻す。

稚エビを放流する前には、有機物と鶏糞をEM活性液で2日間発酵させた資材を池に投入し、プランクトンの繁殖を促します。これはこの養殖場独自の手法で、ボカシで発酵させた従来の方法とは異なります。

養殖者たちは、EMによって水質が安定し、池のプランクトンが豊かになることで、より健康なエビの育成につながると確信し、日々の作業に取り組んでいます。

(出典:「エビのホワイトスポット病を抑制|EM GROUP JAPAN」)

>導入事例の詳細はこちら(EMROサイト)

有機バナナ農園に“太い根”が戻った理由

エクアドル中北部にある有機認証農園「SOLE農場」では、バナナの根を蝕むセンチュウ(線虫)による被害に長年悩まされていました。抗線虫薬を使わずに、環境にやさしい方法で対策できないか──そうした模索の中で、EMの活用がはじまりました。

2017年、EM活性液を灌水に混ぜて苗350株に散布し、既存の設備を活かしながら2か月にわたって施用。その後、EMを使った区画と使わなかった区画の土を掘り返して比較したところ、目に見える違いが現れました。

EM区では、太くてしっかりとした根が多数育ち、根の重さは127g。一方、対照区ではわずか34gと、およそ3倍の差がつきました。EMを使った苗は生育も良好で、センチュウによる被害はほとんど見られなかったといいます。

導入のハードルも低く、農場スタッフからは「既存の設備でそのまま使えるのがありがたい」「苗の元気さがまったく違う」と高評価。現在も年9回のペースでEM活性液の散布が継続され、より良い土づくりと健康なバナナ栽培に取り組んでいます。

導入のハードルも低く、農場スタッフからは「既存の設備でそのまま使えるのがありがたい」「苗の元気さがまったく違う」と高評価。現在も年9回のペースでEM活性液の散布が継続され、より良い土づくりと健康なバナナ栽培に取り組んでいます。

(出典:「太く強い根が生えた! 有機バナナの木々

|EM GROUP JAPAN」)

>導入事例の詳細はこちら(EMROサイト)

EMとミミズが育む、安心・安全でおいしい「田辺農園のバナナ」

南米エクアドルのエスメラルダ州・コンコルディアにある「田辺農園」では、自然循環型農法にEMを組み合わせた、環境にも人にもやさしいバナナ栽培が行われています。日本への輸出も行われており、コンビニやスーパーで「田辺農園ブランド」のバナナを見かけたことがある方もいるかもしれません。

標高約300m、年間を通して温暖な気候に恵まれた320haの農園では、化学肥料や農薬を極力使わず、EM活性液やEMボカシを活用しながら、高品質なバナナづくりが実践されています。

収穫後に規格外となったバナナは、茎葉などとともに裁断し、ミミズの餌として堆肥化。ミミズ堆肥にはEM資材も併用され、6ヶ月をかけて微生物とミミズの力で豊かな有機肥料に生まれ変わります。こうした循環の仕組みによって、廃棄物を出さないサステナブルな農業が実現されています。

園内には雑草対策としてハーブが植えられており、除草剤を使わずに土壌の湿度管理にも役立っています。また、灌水には自然由来の川の水やオゾン処理を施した井戸水が利用され、洗浄工程にも活用。こうした徹底した衛生・品質管理により、農園は「グローバルG.A.P.」認証も取得しています。

田辺農園のバナナは、その確かな味わいと安心感から、「少し高くても選ばれるバナナ」として日本でも高い評価を受け続けています。

(出典:「高品質のEMバナナ|EM GROUP JAPAN」)

>導入事例の詳細はこちら(EMROサイト)

悪臭ゼロで働きやすい環境へ ―

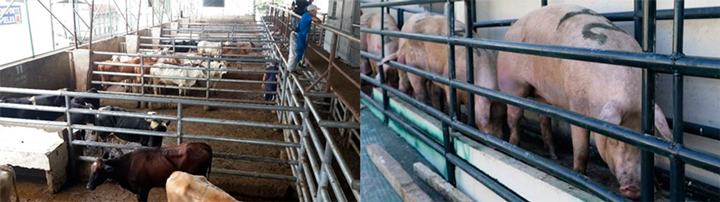

EM導入で変わった食肉加工場の現場

エクアドル最大の都市・グアヤキル。その市街地中心にある市立屠殺場では、かつて一日1,000頭の動物を処理するなかで、大量の生ごみと悪臭が問題となっていました。周囲は住宅地や商業施設に囲まれており、苦情も後を絶ちませんでした。

そんな中、2017年3月からEM活性液の活用がスタート。以降、現場の環境は大きく変わりました。

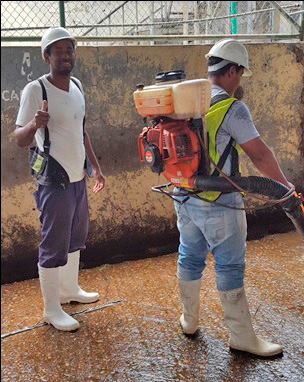

化学薬品ゼロ、EMだけで衛生管理

導入されたEM活性液は、希釈せずにそのまま牛舎・豚舎・床面・ごみ置き場・建物周辺へと毎日たっぷり散布。さらに、浄化槽や排水溝にも定期的に流し込むことで、臭いの根本原因にもアプローチしました。

約1,180ヘクタールの施設を100名ほどのスタッフが管理しており、以前はマスクが欠かせないほどの悪臭に悩まされていましたが、わずか3週間でマスクなしでも快適に働ける状態に改善されました。

「パンやクッキーのような香りがする」と訪問者の声も

屠殺場のゼネラルマネージャーのコメント

「たった5ヶ月でここまで変化があったことに驚いています。以前は訪問客から『臭いがきつすぎる』という苦情をよく受けていましたが、今ではそれもなくなりました。むしろ『パンやクッキーのような甘い香りがする』と言われるほど。EMは、私たちが求めていた理想的な選択でした。」

「たった5ヶ月でここまで変化があったことに驚いています。以前は訪問客から『臭いがきつすぎる』という苦情をよく受けていましたが、今ではそれもなくなりました。むしろ『パンやクッキーのような甘い香りがする』と言われるほど。EMは、私たちが求めていた理想的な選択でした。」

EMによって実現した、クリーンで安心できる作業環境。

化学薬品に頼らず、地域と共存する施設づくりの好事例として、他国にも応用が広がりつつあります。

(出典:「食肉加工場で悪臭も苦情もゼロ|EM GROUP JAPAN」)

>導入事例の詳細はこちら(EMROサイト)

以上、エクアドルの代表的な事例を紹介しましたが、エクアドル政府はその成果を十分に理解しており、環境問題の対策にEMを積極的に活用しています。

EARTH大学は、奨学金による人材育成を行なっていますが、EMで事業に成功したエクアドルの卒業生は、その奨学制度を支えるための寄付も行っています。

この善循環的人材育成は、EMで事業を行っているEARTH大学の卒業生の共通理念となっており、大学設立の目的を着実に達成する仕組みを強化しています。