目次

経験と失敗から学ぶ、進化する農業

約18年前、私が1年間研修を受けたトマト農家さんの現場には、長年の経験を生かした工夫が農地のあちこちにされていました。とくにトマトのような施設栽培では、農業資材をちょっと加工するだけで使い勝手がぐっと向上します。

そのプロ農家さんの知恵と発想、そして積み重ねた経験には、教科書に載っていないようなアイデアがたくさん詰まっていて私にとって大きな学びとなりました。

そして、今でも私の野菜作りに大きく役立っています。

今回は、そんな“現場の工夫”についてのお話です。

“土地の形”を味方につける──雨でも快適なハウス設計の工夫

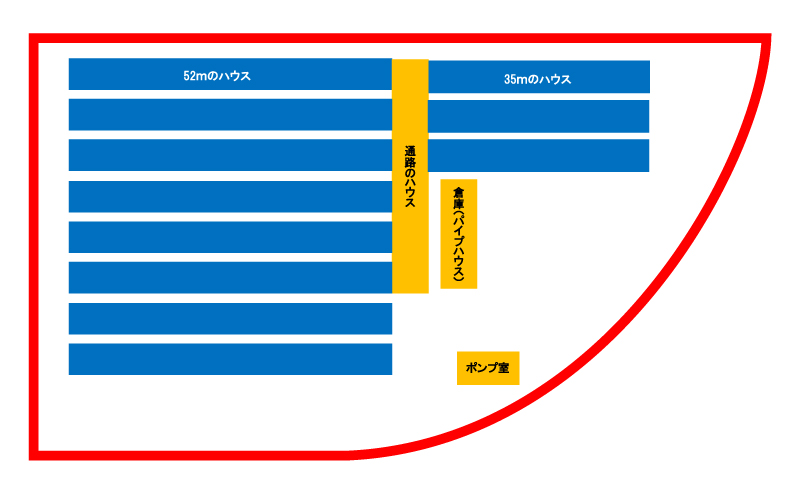

私が研修を受けた農家さんの農地は、変形三角形の形の悪い農地でした。しかし、その形を上手にレイアウトしてハウスが並んでいました。

上の写真の左側には52mのハウスが8棟、右側には35mのハウス3棟。そして中央の通路の部分にもハウスがあり、雨の日でも濡れずに行き来できます。軽トラックも入ることができるため、雨の日の収穫作業はとても便利。また小物なども置くスペースやここで休憩もできるのです。

上の写真の左側には52mのハウスが8棟、右側には35mのハウス3棟。そして中央の通路の部分にもハウスがあり、雨の日でも濡れずに行き来できます。軽トラックも入ることができるため、雨の日の収穫作業はとても便利。また小物なども置くスペースやここで休憩もできるのです。

土地の形にあわせた設計と、日々の作業効率を高める工夫――これも、研修で得た大きな学びのひとつでした。

なぜ35m?なぜ52m?ハウスの長さには理由があります

一見何気ないハウスの長さですが、実は計算されているんです。

35mのハウスに対して畝の長さは、ハウスより前後1m短い33m。1棟の中に2本の畝があるので3棟の畝の数は計6本。33m×6本=198m。

研修中は私が定植前に黒マルチを張りました。最後にマルチが足りなくなるのではと心配しながら作業していましたが、1~2mぐらい残して張ることができました。

なぜか?

マルチは一巻き200m。灌水チューブも200m。

毎年使う消耗品にあわせてハウスの長さを決めたからなのです。

8棟ある52mのハウスも同じく、マルチや灌水チューブなどの消耗品にあわせた長さ。

「マルチがあと1mで終わってしまった」こんな経験は誰にでもあると思います。また、「中途半端に残ったマルチが倉庫の片隅に何本もあるよ」という方もいるのではないでしょうか。

このような無駄はできるだけ無くしたい。

だからこそ、建設段階から「使う資材の規格」に合わせて設計する。これがプロの効率化なんです。AIやマニュアルには載っていない、現場で学んだ知恵ですね。

※ハウスの長さはパイプ(曲がりパイプ)を45㎝間隔で入れていくので、正確なハウスの長さは78本×0.45m=35.1m、116本×0.45m=52.2mの長さになります。

900本のトマトが教えてくれた、適正規模の目安

35mのハウス3棟には約900本のトマトが植えてあり、研修中は「この3棟のトマトハウスを責任持って管理しなさい」と任されました。

わき芽とりや誘引作業など、トマト900本の作業をする所要時間を知ることにより、将来どのくらいの規模で栽培すれば良いのかの目安をつかむことができました。

「野菜づくりで失敗する原因のひとつは、農地を広げすぎて作業が間に合わなくなり野菜の生育を悪くすることだ」と師匠から教わりました。

机上の計算では見えてこない「自分の体が動かせる範囲」。これを知るには、実際に汗をかいて時間を測るしかないんです。

間口4.8mにこだわる理由──トマト専用ハウスの設計

市販のパイプハウスの間口は5.4m(三間)が一般的です。

でも、私が任されたハウスはトマト専用。建設前にわざわざパイプを切り、間口を4.8mに設計していました。

これには二つの理由があります。

ひとつは強度を高めるため。間口を狭くすることでハウス全体の構造がしっかりし、耐久性が上がります。

もうひとつは作業効率を高めるため。2本の畝幅を90㎝とり、両側と真ん中の通路の幅を1mとると間口は4.8mになるからです。

市販のハウスをそのまま使うのではなく、「何を栽培するか」「どう作業するか」を考えて、カスタマイズする。ここにもプロの工夫があります。

農業に欠かせない『植木算』とは?

「準備した苗が1本足りない」「ハウスの長さが予定より短かい」そんな経験、皆さんはありませんか。

『植木算』を使えばそのようなことはありません。

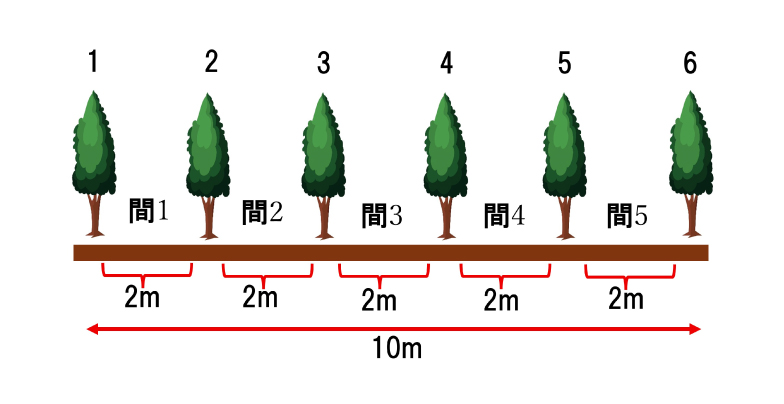

例えば「10mの長さに2mごとに植木を植えたら何本必要でしょうか?」という問題。

これを「10÷2=5本」と計算すると、農作業では苗が1本足りなかったり、ハウスの支柱が1本足りず予定よりハウスの長さが短かったり、ということが起こります。

なぜなら、「木と木の間が2m」なので、間の数は5本分でも、木の数は6本必要だからです。つまり、「10÷2=5本」→「10÷2=5+1」、木と木の間の数+1として、木を1本足さなければなりません。

このちょっとした数え方の違いが、苗が足りない・支柱が足りないというトラブルにつながります。

日常生活ではなじみのない「植木算」ですが、農業には欠かせない考え方なのです。

畝の長さは“11m”に統一。その理由とは?

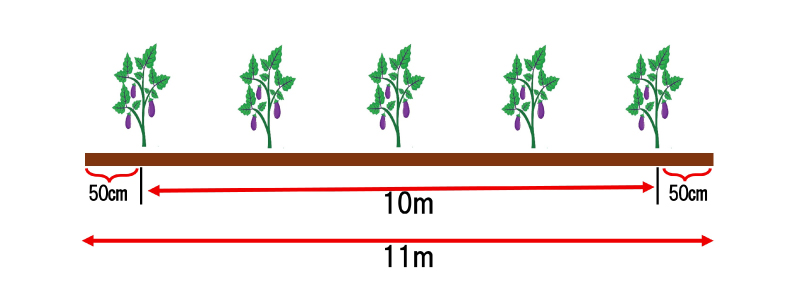

ハウスだけではなく、露地の畝の長さにも工夫をしています。露地の畝の長さは11m。ここにキュウリ、ズッキーニ、ナス、ピーマン、ゴーヤーなどの露地野菜を栽培しています。この長さを11mにしたのにはいくつか理由があります。

畝の両端から50㎝ずつスペースを取ると、実際に植え付けをするのは10m。この10mに野菜を植えるようにすると野菜の本数が計算しやすいのです。

たとえば下の写真、左のズッキーニは株間が1mなので、10÷1=10+1=苗の数は11本。

右のキュウリは株間が50㎝なので、10÷0.5=20+1=苗の数は21本。

種まきや苗の準備等に、必要本数が簡単に計算できます。

さらに、ナスやピーマンなどの連作障害を避ける必要のある野菜でも、すべての畝を11mに統一してあるので、毎年の場所替えもしやすくなります。支柱などの仕立てに必要な資材もすべて11mの長さに合わせて準備してあるので、畝を変えても同じように作業できるのです。

長く収穫するために――資材の準備と収納場所の工夫

野菜を植えたらできるだけ長期間収穫したいですよね。それには支柱や金具などで確実に固定して雨風の影響がないようにすることが必要です。野菜ごとに様々な種類の資材が必要ですが、毎年繰り返し使えるものなので無理のない範囲で準備しておきましょう!

家庭でも荷物が増えると整理整頓が大変になるように農業でも資材や農機具が増えると管理が難しくなっていきます。

だからこそ、倉庫を整理整頓しておくことは作業効率を左右する大切なポイントです。

Part2 第8回「良い野菜づくりは倉庫で決まる?」では、倉庫の工夫について詳しく紹介していますのでぜひ参考にしてみてください。春になったらすぐに農作業が始められるよう、準備を整えておきたいですね。

【柴田さんへの質問はこちらから】→<Web Ecopure お問い合わせフォームへ>

<PROFILE>

柴田和明(しばたかずあき) 会社退職後、約2年間栃木県農業大学校で農業を学び、その後トマト農家で1年間研修を受け就農。 柴田知子(しばたともこ) 会社退職後、東京農業大学(世田谷区)オープンキャンパスのカレッジ講座で野菜や果樹の育て方、スローフード、発酵などの講座を受講。EM柴田農園では、種まきから仮植、種取りなどの細やかな作業を担当。